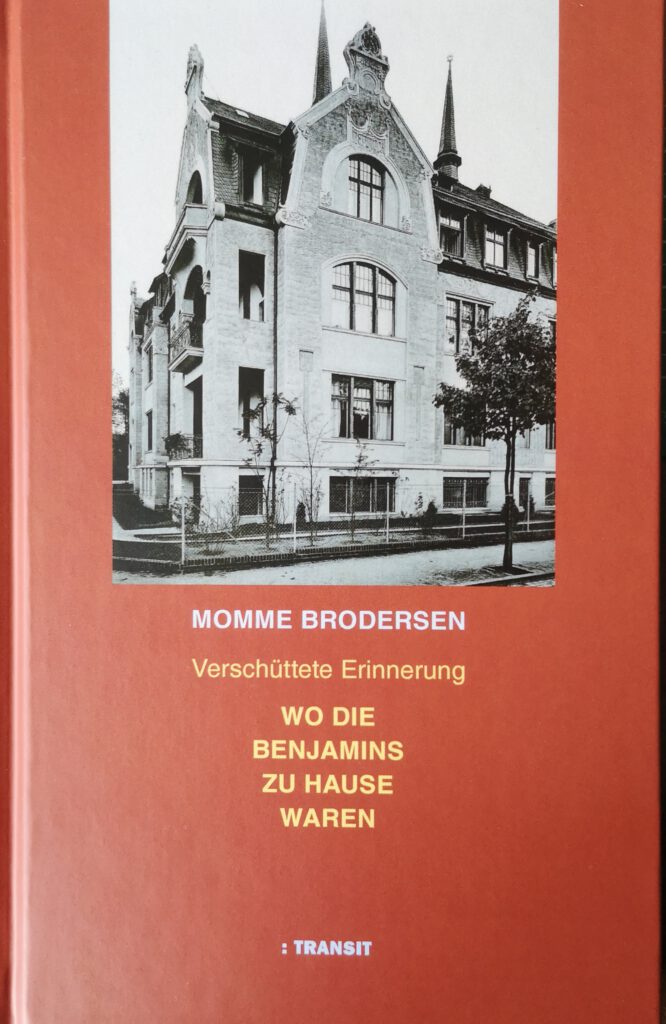

Der Germanist Momme Brodersen hat sich auf die Spurensuche nach den Bewohnern einer Villa im Grunewald begeben, die im zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Die Wahl der Villa fiel nicht zufällig auf dieses Haus; in diesem Hause waren mehr als ein viertel Jahrhundert die Benjamins zu Hause. Brodersen versucht „Verschüttete Erinnerungen“ wieder freizulegen. Der Autor kennt Walter Benjamins Leben und Werk sehr gut, dennoch betont er, auch bei einer Lesung, dass es ihm in diesem Buch nicht um den Philosophen gegangen sei.

Er breitet vor den Lesenden die Geschichte der Entstehung der Villenkolonie aus. Er berichtet von den erbärmlichen Verhältnissen, unter denen die polnischen „Gastarbeiter“ in Erdhöhlen leben mussten und er bringt uns zunächst den Bauherrn der Villa, Harro Magnussen, näher. Der war Bildhauer, von ihm stammt das Roon-Denkmal am Großen Stern und er hat auch den Philosophen von Sanssouci in seinen letzten Stunden geschaffen. Diese Skulptur wiederum rief Wilhelm II. auf den Plan. Diese Kunst war nach seiner Majestät Geschmack.

Schön, dass die Lesenden die sehr eingeschränkte Sicht des letzten Kaisers, was Kunst sein darf, im Zitat nachlesen dürfen (überhaupt sind die Quellenangaben besonders ausführlich): „Aus der Retrospektive betrachtet, passt alles genau zusammen, um nicht auch vermuten zu dürfen, die grundierenden Untertöne dieses Verrisses bilde in Wahrheit die Kritik am modernefeindlichen Kunstverständnis Wilhelms II. Was der unter Kunst verstand, hatte er in seiner für ihn typisch simplifizierenden Art mit der berüchtigten Rede über die (naturalistische) ‚Rinnsteinkunst‘, die das Elend und die Misere nur ‚noch scheußlicher‘ darstelle, als sie ohnehin schon seien, zusammengefasst: ‚Wie ist es mit der Kunst überhaupt in der Welt? Sie nimmt ihre Vorbilder, schöpft aus den großen Quellen der Mutter Natur‘, die sich ‚nach den ewigen Gesetzen, die der Schöpfer sich selbst gesetzt hat‘, bewege, ‚und die nie ohne Gefahr für die Entwicklung der Welt überschritten oder durchbrochen werden können.‘ Und dass er sein eigenes, konventionelles Verständnis, das im Grunde alle modernen Kunstrichtungen und -strömungen abkanzelte, maßgebend für alle anzusehen schien, brachte Wilhelm II. mit einer ungewollt doppeldeutigen Bemerkung zum Ausdruck: ‚Eine Kunst, die sich über die von Mir [!] bezeichneten Gesetze und Schranken hinwegsetzt, ist keine Kunst mehr‘.“

Wie bereits betont, geht es dem Autor nicht um einen Benjamin, vielmehr ist er an den verwandtschaftlichen Verhältnissen insbesondere auch zur Familie Schoenflies interessiert. Und so finden die Lesenden immer wieder Hinweise wie den folgenden: „Immerhin, so will es wenigstens die Familienlegende, sollte Pauline Schoenflies ursprünglich den Maler Walter Leistikow heiraten, der als Apotheker- und Fabrikbesitzersohn nicht nur beste Referenzen vorzuweisen hatte, sondern zu dessen engeren Freunden mit Max Liebermann auch ein entfernter Verwandter der Schoenflies zählte.“

Aber natürlich taucht auch Walter Benjamin auf; er kommt allerdings nicht besonders gut weg. Weder beschönigt der Autor die Tatsache, dass der Sohn dem Vater auf der Tasche liegt, noch, dass er offensichtlich kein Gespür für die politisch motivierten Attentate im Jahre 1922 im Grunewald, also in unmittelbarer Nachbarschaft, besaß.

„Und ‚ein monatliches Almosen von 8000 M mit dem wir uns der unerträglichsten Belästigung und Überwachung hätten aussetzen müssen‘, war für ihn völlig unannehmbar.“

„Dass der Anschlag im Grunewald weniger ein politisches Attentat auf den republikanischen Staat gewesen sei als vielmehr die Ausgeburt einer nach wie vor virulenten, weil ungelösten Judenfrage – mit dieser Sicht der Dinge dürfte Benjamin ziemlich allein gestanden haben. Auch wenn man die zweifellos starken antisemitischen Motive der Täter und ihrer Kreise nicht unterschätzen will, zeigt doch schon die spontane Reaktion der Bevölkerung, dass man das Ereignis vor allem als einen brutalen Anschlag auf die noch junge ‚Weimarer‘ Demokratie verstand. Zehn-, ja vielleicht sogar Hunderttausende pilgerten seinerzeit zum Ort des Geschehens, um damit nicht zuletzt zu manifestieren, dass es politisch kein Zurück in ein autoritäres, gar imperiales Deutschland geben dürfe. Dieser Aspekt bleibt völlig ausgeblendet, und das erklärt vielleicht auch, warum er angesichts eines zweiten Attentats im Grunewald, das nicht einmal zwei Wochen später stattfand, völlig sprachlos blieb. Nicht einmal der bloße Name des Publizisten Maximilian Harden, auf den am 3. Juli 1922 ein Mordanschlag in der Wernerstraße 16, seinem Wohnsitz, verübt wurde, fällt in seinen Schriften …“

Es steckt so viel Zeit- und Literaturgeschichte in diesem schmalen Buch, dass ich mir wünschte, die eine oder andere Geschichte würde auserzählt werden. So der auf Emil Benjamins Schwager: „…stieg Ludwig Chodziesner zu einem der bekanntesten Anwälte Berlins auf, dessen Name in fast keinem Pitaval seiner Zeit fehlte. Postum jedoch ereilte ihn, den die Nazis 1943 in Theresienstadt ermordeten, ein ähnliches Schicksal wie seinem Schwager Emil Benjamin. Heute wird er allenfalls noch als Vater einer berühmten Tochter wahrgenommen: der Schriftstellerin Gertrud Chodziesner, die ihre vielgelesenen Gedichte und Erzählungen unter dem Künstlernamen ‚(Gertrud) Kolmar‘ veröffentlichte.“

Dem Autor ist es gelungen, Erinnerungen freizulegen. Ein lesenswertes Buch und ein „Berlin Führer“ der besonderen Art!